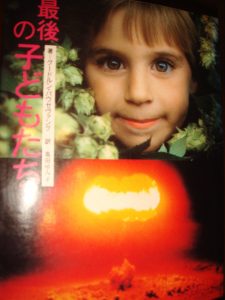

この本は、何の前触れもなく、突然「今日」という日から日常のすべて、ほんとうに何もかもが奪われてしまったら一体、人間はどうなってしまうのだろう・・・と読むものに問いかけてくる、非常にメッセージ性が強い作品である。

子ども向け(といっても小学高学年以上)に書かれた、真剣かつ切実なメッセージである。が、しかし作者グードルン・パウゼヴァングは果たしてほんとうに子どもたちのことだけを思い描いて書いたのであろうか?これを読み終えた後、誰しもそうではないことに気付くはずだ。

パウゼヴァングは、この「物語」の主人公である少年の目を通して、これからの人類の生き方次第で到来するであろう恐るべき未来を、まざまざと私たちの前に突き付けたのである。

私には子ども向け~というのは見せかけのものであり、今を生きるすべての人と未来の「地球人」への警鐘に思えてならないのだ。

そう、国と国などというこの星に生きる人たちが勝手に線引きした概念、カタチにとらわれるでなく、全地球的発想がいまこそ求められているのかもしれない。

近い未来、かつて地球には人類が生存していた~などとならないとは誰にも言いきれないのだから・・・

~あらすじ~

ドイツがまだ西と東に分かれていたころ、フランクフルトに住むごく平凡な家族がいた。父と母、そして主人公の13歳の少年、姉と幼い妹・・・夏休みのため、国境にほど近い架空の街シェーベンボルンに住む祖父母を一家して訪ねる車中でそれは起こった。

そう、何の前触れもなく、何の準備もすることも許されずに・・・突然そいつは天から降ってきて勝手に空中で炸裂した。そいつとは、「原子」とか「核」という名前が付いた爆弾のことである。

どことどこの国のどんな戦争で~などの具体的な記述はなく、いきなりある日「ドカン!」である。ただ、数週間前の様子の緊張状態を「東西冷戦」という言葉を使って表現している。

何とかシェーベンボルンにたどり着いたものの、家を空けていた祖父母は生きて帰ってくることはとうとうなく、その日から一家の祖父母宅での「ただ生きる」ためだけの生生しくも過酷な闘いが始まることになる。

残酷なことに、一家はすでに被ばくしていたのであった。街では原爆症を発症する人が続出し、おまけにチフスが大流行するに至り、人類はその数をどんどん減らしていく。

そして、人の死に対して感情がブレなくなっていき、それにも慣れ、そして人の死が日常になっていく。

やがてこの「一部のものたち」が犯した「過ち」が、全世界的な規模であることを知るに至り、移動をあきらめこの地で生きることを覚悟する一家。

誰かが、国が助けてくれる~なんて思ったのもほんの最初の頃だけ・・・なにせ全世界を巻き込んでの戦争なのだから・・・みな、どこの地であっても自分と自分たちが生きるのに精いっぱい。他人のことなんかかまってられやしない。やがて「ただ生きる」だけのための生存競争が始まる。殺人、略奪・・・チカラが支配する世界の再来・・・

人々が、ただ一日一日を生き抜くためだけに日々をむなしく送る中でも、核の恐怖は確実にそして着実に人々の心身をむしばんでいく。しかし、それでも「ただ生きる」ため、とりあえず一日を生き延びるために汚染され尽くしたモノを飲み喰らうしかなかったのである。

心を病むもの、そしてほとんどのものが原爆症に侵されていく。一家も例外ではなかった。姉と妹、母を失い、そして母がその命と引き換えに産み落とした赤ん坊までが原爆症に蝕まれていた。

ここの記述は残酷すぎるほど生々しいが抜き書きしてみる。

~「驚いた。ぼくは、声も出なかった。体はこわばったままだった。僕の妹、ジェシカ・マルタには目がなかったのだ。本来目のあるべきところには何もなかった。顔には鼻と口がついてるだけで、唇がぼくの胸でお乳を探すように動いていた。ぼくはショックのあまり、身動き一つできなかった。赤ん坊が足をばたつかせても、枕をもとに戻すことさえできなかった。赤ん坊は丸裸で血だらけだった。そして、両腕のつけねからさきがなかった。」

ジェシカが父さんによって、その命が絶たれようとするその時、少年はこういう。

「父さん、そんなことしないで」

父さんの頬を涙がつたっていた。

ぼくはよろよろしながら、父さんのそばへいき、箱をさすった。

「やさしくしてあげてね。お願い・・・」

ぼくはすすり泣いた。~

暴力、飢え、寒さ・・・だけで人々が命を落とすわけではなかった。「ただ生きる」ことの残酷さに耐えかねて、自ら命を絶つものが後を絶たなくなっていく現実を、恐ろしいまでの描写で読むものの脳裏に焼き付けていく。

自分が宝物にしていた愛車もろとも粉々に散っていった若者、あの日から手足を失った少年の首つり自殺をほう助するぼく・・・

死を前にした少年とぼくの会話がこうである。

「ねえ、もし死んだら、あの世でまた両親や友達に会えると思う?」

「両親?両親にはもう会いたくない。じょうだんじゃないよ。それから、大人の世代の連中にも会いたくない。だって、大人がこんなことになるのを防ぐべきだった。みんなわかってたんだ。めちゃくちゃになるのを、防ごうともしなかったんだ。ぼくらがどうなってもいいんなら、なんでぼくらを産んだんだ?」

このとき、死んでしまった人たちは死ぬことへの恐れよりも生きることがもっともっとつらく、恐ろしいものだったに違いない。しかし、残された人たちもこの「生」と「死」、このどちらの恐怖とも戦い続け乗り越えていかねば生き永らえないのであるから、死を選択した人たちよりもある意味残酷である。

時は流れ、少年は17歳になっていくがこの間にも、さらにさらに人類はその数を減らしていく様子が綴られている。草や木の皮、根、いも虫、ネズミまでを飲み込んで生きようとする人々。灰色の大地もやっと色づき始め、人々の生き方も変わっていく。

他に頼るのではなく、自分が自分たちで何とかしよう~という気持ちが芽生えていったのである。そしてそれは、やがて秩序にもつながっていくことになる。

そして「お金」についての描写も実に興味深い。お金の役割がなくなって、効果や紙幣をおもちゃにして遊ぶ子どもたちの様子。交換という営みによって人々の生活が維持されているわけなのだが、それはモノとモノだけでなく、労働と労働、そして当然、労働とモノという考えにつながっていく。人類がお金という共通の価値を鋳造する前の世界に戻っただけの話なのに、なぜか新鮮に映る。

そしてやがて父さんは「学校」みたいなものをつくり、少年も手伝うようになる。

しかし、父さんはある男の子に「人殺し!」と叫ばれる。そのシーンを思い浮かべて少年が言う。

「たとえば、ぼくが父さんや大人の人たちを責めたところで何ひとつ変わりはしない。核戦争の起きる数年間、人類を滅ぼす準備が進んでいくのを大人たちが何もせずおとなしく見ていたこと、また、核兵器があるからこそ平和のバランスが保てるんだと飽きもせず主張していたこと、そしてほかの人もそうだったけど、心地良さと快適な暮らしだけを求めて、危険が忍び寄るのに気づきながらも直視しようとしなかったことなど~いまさらなぜと問いつめたところで何にもならないのだ。」

世の中の動き、政治に無関心・無知でいることは大人のみならず子どもも罪になる~と作者は警告しているのではないか。他の誰かがそれをやるのではなく、自分が、自分たちが声を上げ、行動に移していくしかないのである。「一部のものたち」の暴走を食い止めるためには・・・

これは一国だけの問題で終わるはずもなく、人類全体で考えていかなければならない問題である。

少年の眼で見たものを、見たままに思うままに、少年の口を通してほんとうに短い言葉で淡々と時にぶっきらぼうに語られているこの「物語」。

別に恐怖を煽ってもいないし、きれいごとも一切ない。なのに、この空恐ろしさはいったいどこから来るものなのだろうか?

事実だけを語っているがゆえ、事態の恐ろしさ、悲惨さが如実に伝わってくるのだ。

これを他人事、絵空事、「物語」と片付けてしまうか、それとも自分の問題に引き寄せ、自分は自分たちはどう考え、そしてどう生きていくべきかについて考えていくか~この両者の差は実に大きいと思う。

1983年にこの世に出た「最後の子どもたち」。チェルノブイリ原発事故が起きる3年も前に書かれたこの作品。作者の慧眼に敬服する前に、このメッセージを我々はしっかりと受け止めなければなるまい。

昭和から平成~令和へと時は流れても、何も変わってはいないのではないかとさえ思える。

教師を辞めた後、東日本大震災後の現場をこの目で確かめたく、小高、大熊地区に除染&線量測定の仕事を得た。そこで見た惨状は筆舌に尽くしがたいものであった。建物という建物はすべてなめられ、大地がむき出しになり、辛うじて残った家々も荒れに荒れて荒れ放題。猪が我が物顔で徘徊し、犬猫も野生化していた。

それ以上に衝撃的だったのは、放射能という見えないモノに侵され化け物のように育った植物の数々であった。本来の姿ではないものになってしまっていたのだ。そしてからだの小さいいきもの故、耐え慣れなかったのであろう。小鳥など小動物が、ほんとうに眠っているかのようなきれいなままバタバタと地面に横たわっていた。

この様子を目の当たりにして半年で辞めてはしまったが、私もただで済むとは思ってはいない。防護服で装備はしていたが、相応の被ばくはしているはずだ。

人間はもっともっと恐ろしい目に遭わないと、自らを振り返ろうとはしない馬鹿な生き物なのだろうか?

現代は生きることの意味だとかがやけに取り沙汰されているようだが、「ただ生きる」だけ、一日を無事平穏に生き延びることがすべてであった遥か昔に想いを馳せてみるのも無駄なことではないかもしれない。

私たちの日常が決して当たり前ではないことが、きっと浮かび上がってくるような気がする。

その意味でも、この作品はもっともっと多くの人に読まれるべき作品だと私は思う。

ほんとうにフィクションで済めばいいのだが、この作品が人類の的中してしまった未来予想図になってしまったら・・・と考えられずにはいられない。

最後に、この作品の巻末に載せらている詩「はじめに神は天と地を創造された」~ヨルク・ツィンク~地球最後の7日間から5~7日目を引用して終わりとしたい。

最後に残った人々は、

赤いボタンを押してしまった。命が脅かされていると思ったのだ。

炎が地球を包み、

山は燃えさかり、海からは

蒸気がたちのぼった。

そして、都市にはコンクリートの残骸と

煙が残っているばかり。

天井の天使たちは、

青い天体が真っ赤になり、

しだいに茶色く、

そして、ついには灰色になっていくのを

見た。

彼らは十分間のあいだ

歌うのをやめ、地球を見ていた。

第六日目

光が消えた。

塵と灰が、

太陽と月と星をおおった。

ミサイルのサイロの中で、

たった一匹生き残っていたゴキブリも、

異常な高熱のため、死んでいった。

第7日目

静寂だけが残っていた。

地球は荒れ果て、からっぽになり、

ひからびた地面には、亀裂がはいり、

ポッカリ暗い穴をのぞかせていた。

人々の魂が使者の霊となって、

カオスの上や、地の底深く、

鬼火のように揺れていた。

そして、みずからの運命をみずからの手に

ゆだねた人間たちの、

息づまるような物語を語るのだった。

笑い声が響き渡り、

それは天上の天使たちの合唱に届いた。

Sponsored Link

~訳者である高田ゆみ子さんがあとがきでこう語っている。

これは西ドイツの物語です。価値観も日本とは異なっているでしょう。しかし、場所は違えど同じ地球上、日本とは全く無縁の遠い国の物語だとはいえません。

若い人のみならず大人も、核の脅威を自分の生活にひきつけて考え、一度冷静に私たちの周囲を見渡してみることは大切だと思うのです。

そのためのてがかりを、この本は私たち日本人にも与えてくれるのではないかと思ったのです。

もちろん、いたずらに危機感をあおるのは非常に危険です。しかし、目の前の現実を正面から見ようとしないことは、もっと危険であるとわたしは考えています。

83年秋、西欧では「熱い秋」と称してデモや集会の平和運動が空前の盛り上がりを見せました。

結果として、NATOの中距離核ミサイルの配備が決まり、もし核戦争が起こったらという不安は、西欧、とくに西ドイツではもはや、単なる仮定ではなく現実に起こりうることになりつつあります。

西欧の平和運動は、ハンバーガーやコーラ片手に言いたいことを言っているだけのお祭りだと言われようが、あれだけの人を動かす原動力となっているのは、理屈よりも、単に「怖い」という、動物的な感覚そのものによっているからではないかと思うのです。

日本人はたしかに、広島・長崎についての知識は他国の人々よりは多く持っているでしょう。しかし、今やすでに、わたしたちの生活も脅かされているのだという事実には鈍感になっているのではないでしょうか。

わたしは、「知っている」ことと「感じる」ことは、まったく別個なことのように思うのです。

「地球の涙」 詞・曲・歌:七宮史浩(ななみやふみひろ)

「大地の子どもたち」ハウンドドッグ/大友康平

『最後の子どもたち』昭和59年

著 グードルン・パウゼヴァング

訳 高田ゆみ子

小学館 写楽ブックス

現在絶版、文庫化もされていませんので中古本としてしか入手はできません。(アマゾンで売っているようですが、すでに高騰し、もう稀覯本になっているようです。)