あなたは何歳まで生きたいですか? 元気で自らのことは一人でできて、自分がじぶんであることがちゃんと分かっているのであれば、ほとんどの人は「できるだけ長く」あるいは「いつまでも」生きていたい!と願うのでしょう。それでは、病院のベッドでスパゲッティのようなさまざま管につながれ、意識もなにもない状態でだったら・・・リカバリーのわずかな希望もまったく、あるいはほとんどない・・・という状態だったら~どうでしょう?

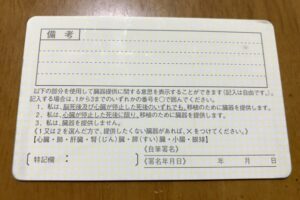

私だったら一刻も早く「死なせて欲しい」です。家族、医療従事者のためにも。なぜ今回わざわざ、このような非常に重たくもつらいテーマを取り上げたのかというと、私の親族がつい最近、リビングウィルを生前認(したた)め、「尊厳死」を選択したのを目の当たりにしたからなのです。

私の叔父に当たる彼は全力でその人生を駆け抜けた、私からみたらとてもかっこいいナイスガイでした。その彼が人生の最後に望んだことは「人間らしく、自分のまま死にたい」であり、そのためだいぶ前に、自己の意思をリビングウィル(尊厳死宣言公正証書)として遺していたのでした。

この国、日本ではなかなかカンタンには死なせてはくれません。安楽死はおろか尊厳死さえも法的には認められてはいないのです。その是非はさておき、諸外国と比べて、この壮大なテーマから目を背け続けていることには相違はありません。

老いも若きにも必ず訪れる「死」。その死に様は百人百様。誰しもが望むような穏やかな死を迎えられる人はごくわずか。自宅で家族に看取られながら苦しまずあの世に旅立つ~こんな理想的な死なんて夢物語。多くの人は病院のベッドで長らく拘束され、苦しみながら死んでいく。

うつうつとした心持ちをかかえていたところ、出会った2冊の本がさらにさらに重たく私の中にのしかかってきたのです。今回は「生」と「死」は隣り合わせであるという当たり前すぎる事実に気付いていない&目を背けている人たちにおすすめの本「善意の罪」をレビューしつつ、この国で穏やかな死が認められていない理由について一緒に考えていきましょう。

安楽死議論が遅々として前へ進まない訳

この国では、なぜ安楽死議論が一向に前へと進まないのでしょうか?

カンタンに言ってしまえば、死生観、倫理観、人生観、宗教観、そして感情論が複雑に絡み合う非常に難しい問題な上に、誰も積極的に責任など取りたくないからでしょう。法制化されたところで「法」には必ず抜け穴というものがあり、安楽死による「死」を悪意を持ってコントロールする輩は出てくるものです。藪蛇はごめんだ~ということなのでしょう。

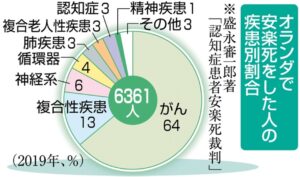

諸外国に目を向ければ、安楽死超先進国、パイオニアのオランダを筆頭に昨年末に「安楽死法案」が国会で可決となったイギリスをはじめさまざま国で合法化へと進んでいます。それでは法整備後、何もこれらの国々では問題など起きていないのでしょうか?

いやはや当然のように法律の拡大解釈、本人の意志確認のあいまいさ、時期の問題などさまざまな問題が起きています。それでもこれらの国の民の大半は安楽死を支持しています。私が思うにこの国で安楽死議論が先へと進まない理由は文化的な背景、そして日本人特有の死生観から来ているのだと思うのです。

つまり「ひとさまに迷惑をかけるのは悪」という絶対価値観です。「死にたい!」と願うのは何も終末期の死にかかっている人たちだけではないです。痴呆になりつあって「これから先、家族に迷惑をかけるのはイヤだ、恥だ」「老いつつ崩れつつある子の身体、醜態をさらしていくよりもまだちょっとはましなうちに・・・」

この辛い状況から逃れるためには「死」以外あり得ない~から希死念慮が次から次へと拡大していくことは自然の成り行きというものでしょう。

このような価値観に基づいてかの有名な西部邁氏が多摩川入水自殺を遂げたのは2018年のことでした。晩年、著しい身体的な不具合に悩まされていた彼は自殺を考え、55歳のころにはその意思が固まり、それからさまざまな準備を始めます。

彼は著書などで公言してきたことを紹介してみます。

「娘や息子に迷惑がかからないように人生を終える」

「自分の意思もわからない状態で看取られるのは耐えられない」

「自然死といわれるものの実態は『病院死』にすぎない」

「生の最期を他人に命令されたりいじり回されたくない」

「死に方は生き方の総仕上げだ」

「生の周囲への貢献がそれへの迷惑を下回ること確実となるなら、死すべき時期がやってきたということなのだ。」

(自殺するにしても)「社会にかける迷惑はできるだけ少なくせねばならぬ」

「たとえば自分の娘に自分の死にゆく際の身体的な苦しみを、いわんや精神的な苦しみなどは、つまりすでにその顛末を母親において十分にみているのに、それに輪をかけてみせる、というようなことは、できるだけしたくない、そんなことをするのは羞恥心に悖る、と考える方向での生き方をする者がいて、術者はそうした種類の人間なのである。」

いかにも評論家らしくもあり、悲しくもありますが切なすぎます。しかし、彼が言う「自裁死」を己一人で完遂したのならともかく、彼は西部邁信奉者二人を準備から自決まで手伝わせ自殺ほう助罪で罪人としてしまったのですから、何とも二の句が継げません。

これは自殺は自殺なのでしょうが、自分を誰かに殺させる「安楽死」を思い出させやしませんか?つまり、死を望みながら、さまざまな理由で生きながらえた人たちが医療従事者を殺人者としてしまうのが安楽死の抱えている紛れもない問題であり現実なのです。

-

-

「海の近くに」じゃなくて「海岸」に住んでみた!海住みのメリットとデメリットまとめ&シーサイドライフへのご招待~

「海の近く」にいつかは住んでみたい!と思っている人はけっこういるようで、だいぶ前の記事「住むならどこ?何県?やっぱり東京?引っ越し20回の私は、なぜ地方に住み続けるのか?」を読んだ読者さんから「海限定 ...

続きを見る

私が安楽死を受け入れられない理由

私自身はあくまでも「安楽死」否定派です。「尊厳死」に限っては条件、ケースによっては私は認められるべき~というスタンスです。以下に私がなにゆえ「安楽死」が認められるべきではない~という考えに至ったかの理由を述べていきます。

(注)積極的安楽死、医療従事者による自殺ほう助、消極的安楽死(尊厳死ともいえる)などのワードの意味、区別については、こちらで話すテーマ自体ではないので控えますが、それぞれ非常に重要な意味を持っていますので興味がある方はググってみてください。

➀ 本人の意思決定、医師の判断基準の不確定さ、あいまいさが招く危険

最後の最後で本人の意思、態度が変わることも当然ある。人のこころというものは移ろいで行くもの。きのうと今日と明日が同じものであるとは限らない。あるいは、本人の意思表示が不可能になってしまった患者の場合、どうやってその本心、最終的な意思を確認するかという問題も出てくる。このように非常に細かいけれど、一人の人間の生死を決める上で決定的に重要な判断を、医師がどう下すのか?

また、いくら法で厳格に規定したとしても、医師おのおののジャッジメントに任せることで、同じような状況であっても「耐え難い状況」と判断するのにばらつきが生じることも当然出てくるだろう。

② 本人の意思が拡大解釈、曲解される恐れがある

本人が心からそれを望んでいないケースでも安楽死が選択されてしまうリスクがかなりある。たとえば、お年寄りや社会的弱者が、まわりのの圧力や経済的理由から安楽死を選択せざるを得ない状況に追い込まれる可能性も十分にある。

③ 安楽死の条件、線引きが非情にあいまいで困難

安楽死が法制化されている諸外国では、普通「安楽死」が許される条件として

☆ 耐え難い苦しみ、痛みが続いている

☆ 本人(国によっては親族の)確固とした意志の再々確認

☆ 回復の見込みが完全にない、これ以上医療の施しようがない

~などのように国によって多少の違いこそあれどおおよそこのような基準になっている。しかし、痛み苦しみというものは感覚的、自覚的な物であって他人がそれをどうやって推し量るのであろうか?また、リカバリーの可能性ゼロ~となっているが医学は日進月歩の世界であるのに、将来にわたってその可能性が「ゼロ」としてしまってほんとうによいものなのか?

などのような疑問が絶えずついて回る。一方意思の確認については、国によっては2段階も3段階にもわけてきちんとした意思確認を行うものであるが、昏睡状態になど陥ってその意思確認が困難になった時などはどう対処すべきなのか?

などのようにこれまたさまざまな問題が持ち上がってくるのは必至。生きるに値しない~などの「命の選別」に繋がる恐れがあり、非情に危険極まりない。また、日本国憲法でなんぴとにも保障されている人間の「生存権」にもかかわってくるものであり、これからもこの国では安楽死が認められることは難しいだろう。

④ たいへんな病を患っている患者の圧力になる

これは上記②の理由ともダブる理由になるが、家族、医療従事者への忖度、プレッシャーから本心からは安楽死を望んではいないのに、まだなんとか頑張って生きていきたい~というわずかな気力が残っているかもしれないのに、申し訳なさから安楽死を選択してしまう患者も当然出てくるだろう。

また一方で、安楽死が認められることによって、自らと同じ疾患の患者が安楽死を選択した場合、プレッシャーに感じることもあるかもしれない。

安楽死とは他者(普通は医師等の医療業従事者)の手により患者を直接死に至らしめる行為(日本では医療行為とはいえず、殺人罪に問われる。過去の判例にもあるが)

法医学者を除く医者は、生きている人を相手とし、その命を救い癒すことをなりわいとしている。その医師を自分で自身を処せないからといって殺人者、もしくは殺人加担者としまってよいのか?という疑念が私収まらない。実際、安楽死を施す際などは、医療従事者に対しての精神的、倫理的な重圧は相当なものであろう。

また、遺された近しいものたちにも癒えることのない傷、痛みを遺していくこともまた確実である。

自分だけが救われればそれでOK!遺されたもののことなど知らない~などという発想は許されるものではない(実際、遺されたものもまた傷つき、死を選んだ例などいくらでもある)と私は思う。

私は、人は自分の死を選ぶ権利がある、穏やかに死ぬ権利がある~という考えには一部同意できるが、それであるなら未だ自らを自身で処せる段階で「自死」を選ぶべきだと考える。自分で死ぬのが怖いのであなたが私のために殺人者になってください~というのはいくら事情があったとしてもあまりにも傲慢ではないか?

しかし一方で、傲慢であると言った私を悩ませるのは、苦痛を伴う自殺は「自由に死ぬ権利を行使した結果」と言えるのか?という声なき声・・・自殺したら?という考え自体もまた、穏やかに死ぬ権利を保障、尊重しておらず傲慢なのかもしれない。

実際問題に立ち返ると、患者を死に至らしめた医師が嘱託殺人罪(承諾殺人罪、自殺ほう助罪ではない)に問われるのはあまりにも理不尽

自殺については倫理的な側面は別にして、何ら日本では罪に問われることはないであるから・・・ということになってしまう。

⑤ 安楽死は「命」に対する人間の驕りである、と考えるから

死とはすべての生き物に与えられた「自然の摂理」であり、人間以外のすべての生き物はすべて自然死(事故死、人間によって与えられた死を除く)。よって、人為的に操作すべきものではないと考えるから。

⑥ 安楽死は「人間の尊厳」を損なうものであるから

自分らしく死にたい、人間らしく死にたい~という「穏やかに死ぬ権利」を叫ぶ人たちが「人間の尊厳」のために安楽死を希求する気持ちには一定の理解がないわけではない。が、しかし、死にゆくものの苦しみ、医療行為その他の緩和ケア従事者の痛みもまた人間成熟のためのプロセスと私は考える。

「天命」といってよいのかどうかはわからないが、耐えて忍んで最期を迎えるのもまた人間の尊厳ではないだろうか?自身がそのようになった最期にこのような気持ちでいたいとは思うが、それもまた人生なのではないか?

⑦ 安楽死の選択は緩和ケア、ホスピス従事者への冒涜と考えるから

⑧ 何も死を他者に委ねなくとも、安らかな死を迎える方法はあるから

日本では許されていないから~というのは逃げかもしれない。実際に安楽死が合法化されている国に行き、穏やかな死を迎えた人もまたたくさんいる。しかし、イザとなったら、どうであろうか?

法制化されたとしてどれだけの人が望むであろう?合法化されているアメリカの一部の州などでは、最初の段階での意思確認で死をのぞんだ人の約半数以上が最終意思確認で当初の意思を翻したというデータもある。

⑦ 「生」も「死」も自然、両親からの授かりものであるという私の思想から

「生」をたんなる自分の持ち物~という考えは恐れ多いものと考える。また、「死」を法律で規定、選別すること自体が人間の尊厳を損なう。(因みに私は日本の絞首による「死刑制度」にも反対の立場で、死刑に相当するような罪に問われた者に対しては、原則仮釈放の既定のない無期懲役、いわば終身刑の法制化を望む)(無期懲役は、死刑よりもむごい刑罰である~という考えもまた理解できるが、ここでその是非を述べるのは避けたい)

生まれてくることも、死にゆくこともまた天命・・・と私は考える。

⑨ 安楽死は他殺の変形である・・・という真実から

厳しい言い方かもしれないが、人さまの自殺を、どうしてあくまでも他人である医師が助けなければいけないのか?

国内では、延命治療を始めなかったり中止をしたりしても、医師の責任を問わないとする「尊厳死」の法制化をめざす動きがありますが、この「尊厳死」に限っては時と場合によっては認めてはよい、認められるべきという考えについて述べていきます。

死にゆくものがそれ以上の医療行為、延命治療を望まず、自然死を選択したい~という本人、および家族の考えには一定の理解はある。激痛と不安に襲われている者がそれからなんとしてでも逃れたい、近しい人たちは苦痛を和らげてあげたい~と思うのが人というものであろう。

確かに尊厳死は合法化されてはいないグレーゾーンに位置してはいるが、こういった非情に難しい問題を患者サイドだけで論じることの怖さもまた現としてある。やはり医療従事者の声もまた聞くべきである。尊厳死もまた、患者サイドの意思あれど、患者の死に加担することにかわりはないのだから・・・

安楽死のように殺人という積極的な要素はたしかに薄まっているかもしれないが、消極的安楽死を通り越して消極的殺人とは言えまいか?そこに救えるかもしれない命があって、手を差し伸べないことは・・・(延命を望まない事と、自死を望むことの差はたしかに大きいかもしれないが、果実は結局いっしょ、同一であると思う)

安楽死という非情にスケールの大きいテーゼに対しては、あまりにもカンタンに述べましたが、あくまでもこれは私個人の考えであって、無論これがすべてである、これが正しい~などというものでは決してありません。

少し長めに&カンタンに述べてきましたが、私がいちばん恐れていることはこの一点です。

「穏やかに死ぬ権利」が「死ぬ義務」へと変化していく危うさが安楽死、尊厳死にはある・・・

-

-

「あの夏いちばん静かな海」北野武監督~一生に一度、こんな夏が来る~真木蔵人/大島弘子/小磯勝弥

ほぼサイレントムービー&サイレントロマンス、そしてノスタルジー・・・ とても静かだ。すべてが「静」であり、際立った「動」も抑揚もない。聾唖者カップルと海、サーフィンにまつわるひと夏のストーリー・・・ ...

続きを見る

「善医の罪」が問いかけるもの

日ごと進歩し続ける医療の世界、日本は他に類を見ない超高齢社会となりました。一方、緩和医療も日々前進し、身体的苦痛の緩和だけでなく、「全人的」苦痛の緩和、最後まで自分らしく生きる権利の最大限の尊重など、終末期&緩和医療の世界でも様々な側面から患者を支援する体制が整えられています。しかしまた、ただただ長く生きることだけが幸せなのだろうか、緩和医療だけでは救いきれない患者の思い、願いのようなものもあるのかもしれないと考えさせられるのです。

「死ぬ権利は、一体誰のためのものだろう?」

「穏やかに死ぬ権利はなぜ保障さないのか?」

正解などなかなか見出すことができないこれらの問いに真正面から向き合った「善医の罪」は、今を生きるすべての人、特に自分が死ぬであろうことをこれまで一度も想像したことのない人に読んでもらいたいですね。誰もが必ず一度だけ死にます。しかし、この「死」をやがて訪れる確実なものとして、自分自身の問題として引き寄せて真剣に考えたことのある若い人はそう多くはないでしょう。

おすすめと言っても、文学的格調が高いとか登場人物についてとことん練り込まれている~などのようなものははじめからあまり期待しないでください。ラストなど巷で散々酷評されているようになんとも言えないような無常観に襲われること必至ですし、読後感の高揚感、満足感も望めない・・・

「じゃあなんで薦めるんだよ!」という声が聞こえてきそうですが、あわてないでください。安楽死、尊厳死などのような答えがそう簡単に出せないテーマだからこそ、あえて作者はハッピーエンドになんかにすることなく、ラストで主人公を医療裁判で殺人であると断罪したのでしょう。一審ですので、次がありますが、「それから」と「これから」の未来予想図は読者に委ねたのでしょう。つまり、読者に考えてもらいたかったのでしょう。

この物語は一応フィクションのかたちを採ってはいますが、実際にあった川崎協同病院事件をモデルにしているうえ、書き手が現役の医師ですので、リアル感が半端ないです。医療サスペンスドラマのような臨場感アリアリでこのぶ厚い本も一気に読了してしまうこと必至!

あらすじは読んでのおたのしみですのでほどほどにしておきますが、カンタンにまとめておきます。

本人、家族の意思を尊重し、家族の同意を得たうえで延命治療の中止を決断、尊厳死へと導いた女医(母が安楽死先進国、オランダの人)ルネ。しかし知らず知らずのうちに同僚医師、看護師の恨み妬み嫉みを買い続けたことから、ルネ自身が患者を積極的に安楽死させたと病院に告発。医師による「殺人」とセンセーショナルを巻き起こしたいマスコミ、ルネを切り捨て「犯人」に仕立てることによって、自らの保身にひた走る病院サイド、これまでの感謝の気持ちを翻し、カネに魂を売り渡した遺族、起訴したからには何としても有罪に持ち込みたい検察、果ては個人的な恨みから医者嫌いの裁判官まで、さまざまなそれぞれの思いが交錯し、せめぎ合う・・・根底に流れるのは、医療現場と司法の世界とのあまりにも大きすぎる乖離。医師でない職業裁判官が、医師を裁く医療裁判の難しさ。医学的正当性が裁判では通らない理不尽さ。「慈悲の殺意」と断罪されたルネに未来はあるのか?

このようなことがまかり通れば(この小説のモデルとなった川崎協同病院事件では、実際に最高裁で「有罪」とされた。)医療サイドでは誰も延命治療などしなくなるのは確実。もっともっとこのテーマについて日本でも語り合うべき。人間の尊厳を保った死、本人の臨終に対する意志の尊重につながる延命治療中止議論が前へ進まないのは大きな問題。安楽死とまでは言わないが、せめて尊厳死についての法整備を進めてほしい。

いま、無理やり生かされている人がたくさんいるという現実を前にして、患者にとって「何がいちばんしあわせか?」という問いを置き去りにすることは許されない。

作者がこの小説でいちばん言いたかったことは、この小説にある「世の中が、公平だとも、公正だとも思っていないが「均衡」は保たれなければならない」という言葉に集約されているようだ。要は「バランス」でなんとか折り合いをつけるしかない・・・というなんとも物悲しい折衷案・・・

これが今の日本では限界ということなのでしょう。誰しもいつかは迎える「死」・・・老いも若きも残された時間、より良き生きるためにも自身の「死」について思いを巡らすことは、あながち無駄な事ではないような気がするのです。

-

-

いじめ「見ているだけで何が悪い」への指導と反論~いじめ傍観者に対してクラス担任、教師ができること~

いじめ傍観者は、いじめ加害者と同罪!とまでは言えないが、まちがいなくいじめを黙認し助長はしている。 まずは、この事実を再確認しなければならない。「やめさせようとしたり、通報、相談したら今度は自分がター ...

続きを見る

-

-

さとうきび畑の唄(明石家さんま/黒木瞳/仲間由紀恵/勝地涼/坂口憲二/上戸彩/オダギリジョー他)♪「さとうきび畑」森山良子

「さとうきび畑の唄」2003年 TBS 1話完結 2003年9月28日放送 放送分 159分 クライマックスはやはり、幸一(明石家さんま)が銃を味方に突き付けられて死んでいく(であろうと思われる)シー ...

続きを見る

-

-

「指導死」学校に殺される子どもを無くすために~大阪清風高校カンニング自殺から学ぶべきもの~生徒指導10の鉄則~

生徒指導を受けた後の子どもの自死が、1996年以降報道されただけでもすでに20人を超えた。この「20」というとてつもなく多く、そして重い命・・・救えた命ではなかったのか・・・何が子どもたちを追い詰め死 ...

続きを見る